| 海洋波浪能概述 |

| Wave Energy Overview |

| 海浪 |

海浪是發(fā)生在海洋中的一種波動現(xiàn)象,又稱波浪。海洋波動是海水的重要運動形式之一,它的產(chǎn)生是外力、重力與海水表面張力共同作用的結果。 波動的基本特點:在外力作用下,水質點離開其平衡位置作周期性或準周期性的運動。由于流體的連續(xù)性,必然帶動其鄰近質點,導致其運動狀態(tài)在空間的傳播,因此運動隨時間與空間的周期性變化為波動的主要特征。 引起海水波動的外力因素很多,如風、大氣壓力的變化、天體的引潮力、海底地震以及人為引起的船體運動等。由這些因素引起的海水波動,其周期可在極寬的范圍內(nèi)變化,如潮波的周期為半天至1天,海嘯的周期為幾十分鐘,風浪的周期為幾秒鐘,而海水表面張力波的周期則不足1s。 |

|

本節(jié)主要介紹由風引起的重力波,重力波是風浪、涌浪和近岸波浪的總稱。 風浪主要是指在風直接作用下產(chǎn)生的波浪;涌浪指風停止、轉向或離開風區(qū)傳播至無風水域的波浪;涌浪傳播到淺水區(qū),由于受到水深和地形變化的影響,發(fā)生變形,出現(xiàn)波浪的折射、繞射和破碎而形成近岸波浪。 |

| 波浪要素 |

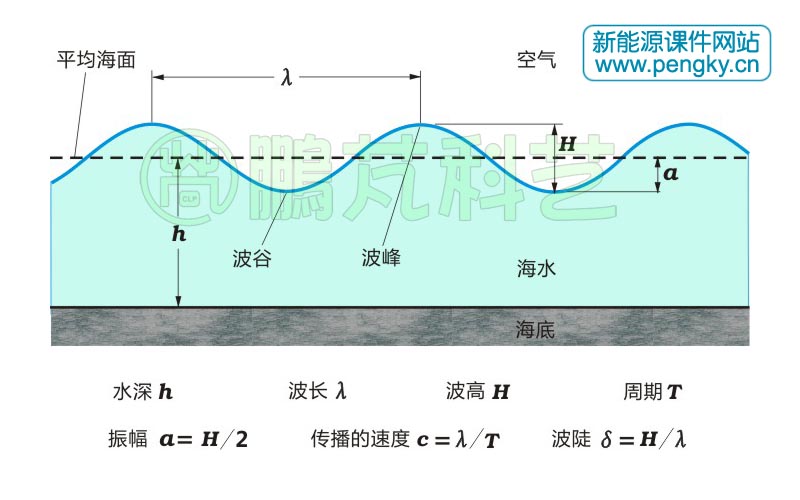

我們在水中實際看到的是波能驅動水體的形態(tài)或者波形。每個波形有一些確定的參數(shù)。一個簡單波形的剖面可用一條正弦曲線加以描述。如圖2所示(圖中對波浪幅度進行了夸張),從平均海面到海底的距離稱為水深h,波浪在平均海面(靜水面)上下波動,曲線的最高點稱為波峰,曲線的最低點稱為波谷,相鄰兩波峰(或波谷)之間的水平距離稱為波長(λ),相鄰兩波峰(或者波谷)通過某固定點所經(jīng)歷的時間稱為周期(T)。顯然,波形傳播的速度c=λ/T。從波峰到波谷之間的垂直距離稱為波高(H),波高的一半a=H/2稱為振幅,是指水質點離開其平衡位置的向上(或向下)的最大垂直位移。波高與波長之比稱為波陡,以δ=(H/λ)表示,在深水中δ≯1/7。 |

圖2--波浪要素 |

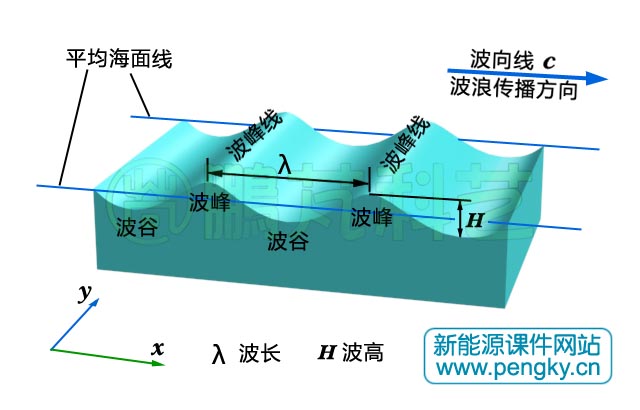

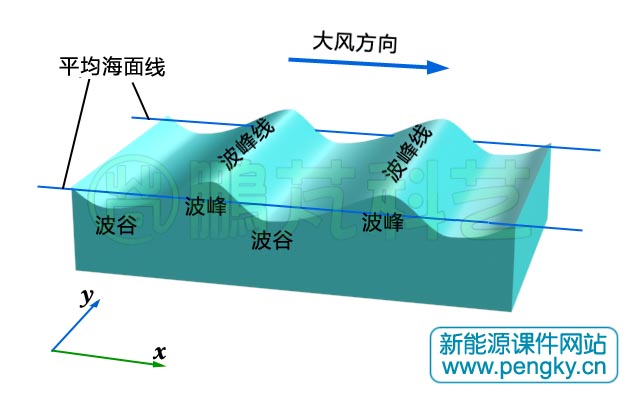

在圖3中用一個立體波浪模型能表示更多的參數(shù),在直角坐標系中取海面為x-y平面,兩根平均海面線所在平面是靜止海面,設波動沿x方向傳播,波峰在y方向將形成一條線,該線稱為波峰線,與波峰線垂直指向波浪傳播方向的線稱為波向線。 |

圖3--波峰線與波向線 |

| 海浪的形成 |

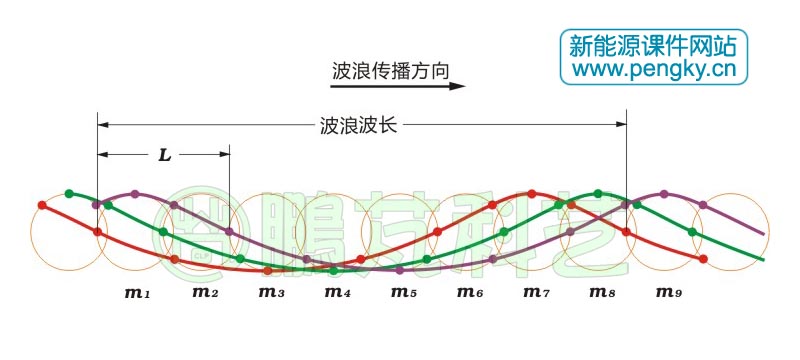

海洋波動十分復雜現(xiàn)象,作為最低近似可以把實際的海洋波動看作是簡單波動(正弦波)或簡單波動的疊加,從研究簡單波動入手來研究實際海洋中的波動是一種可行的方法。 波形向前傳播完全是由水質點的運動而產(chǎn)生的,水質點僅在原地作圓周運動,并未向前移動,如圖4所示,水質點以近似于圓形的軌道作圓周運動,圖中橙色圓圈表示水質點運動的軌道,我們選擇相隔均勻的11個水質點, m1至m9是我們主要觀測的水質點。 在水表面的水質點運動半徑為波浪振幅a, 水質點沿圓形軌道運動一周即波浪的一個周期T,在波浪的某一瞬間t0,每個水質點的位置如圖中紅色圓點所示,連接這些紅點的紅線就是波浪在t0時的曲線;時間經(jīng)過T/8到t2,各個水質點運動到綠色點位置,連接這些綠色點的綠色線就是波浪在t2時的曲線;時間經(jīng)過T/4到t3,各個水質點運動到棕色點位置,連接這些棕色點的棕色線就是波浪在t3時的曲線。 我們看到水質點的圓周運動產(chǎn)生了波浪向前的傳播,在t3時波浪向前推進了長度為L的距離。當水質點運動一周時,波浪向前移動一個波長的距離。可看出波浪傳播速度要高于水質點的速度,實際情況與圖中的差別是波長相對于水質點旋轉半徑大很多,所以實際中波浪傳播速度遠高于水質點的速度。 |

|

波浪主要由海面上刮風擾動引起水質點的運動,水質點恢復平衡位置的力主要是重力,在兩種力作用下水質點就會不停運動,水質點的運動又引起周鄰水質點的運動,這就形成了波浪向遠方傳播。 下面請觀看波浪形成的動畫。動畫中橙色圓圈表示水質點運動的軌道,紅色圓點是每個水質點的位置,水質點沿軌道作順時針圓周運動,所有水質點的運動形成波浪。 |

| 波浪形成動畫 |

| 海浪分類 |

| 1、強制波、自由波和混合浪 |

強制波指引起波浪的擾動力連續(xù)作用于水面,波動性質依賴于擾動力性質的波動。在風直接作用下產(chǎn)生的風浪就是一種強制波,“其外形相對于垂直軸是不對稱的,見圖6-2,波浪的背風面較迎風面為陡。 |

|

自由波指擾動力消失后在重力作用下繼續(xù)傳播的波浪,其性質已不完全依賴于原有的擾動力,如圖4與動畫演示的就是自由波。如風停止后海面上繼續(xù)存在的波浪或離開風區(qū)傳播至無風水域上的涌浪就是一種自由波。涌浪的外形比較規(guī)則,波面光滑,排列較整齊,波峰線較長。涌浪在傳播中周期和波長逐漸增加,波高逐漸減小,波長比波高大數(shù)十至數(shù)百倍。無風時我們在海邊看到的就是涌浪。 海面上還經(jīng)常遇到風浪與風區(qū)外傳播來的涌浪相迭加而成的波浪,稱為混合浪。 |

| 2、毛細波、重力波和長周期波 |

水質點在運動過程中恢復到平衡位置的復原力以表面張力為主時稱為毛細波或表面張力波,如海面上剛起風,或風力很小時海面上出現(xiàn)的微小皺曲的漣波就是毛細波,其周期常小于1s。當波浪尺度較大時,水質點恢復平衡位置的力主要是重力,這種波浪稱為重力波,如風浪、涌浪、地震波以及船行波等。 長周期波主要指日、月引力造成的潮波,還包括大洋涌浪、海灣風壅振蕩等周期較長的波動,其復原力是重力及科氏力。不過這些波通常還帶有水質點的移動,甚至形成海流,在本欄目不討論長周期波。 |

3、前進波和駐波 |

| 海面上形成的波峰線向前或向岸傳播的波浪稱為前進波。駐波(或稱立波)是波形不向前傳播,波峰和波谷在原地作周期性升降的波浪,它是前進波遇到海岸陡崖或直墻式建筑物后反射回去與前進波相互干涉的結果,此時駐波的波高是前進波的2倍。 |

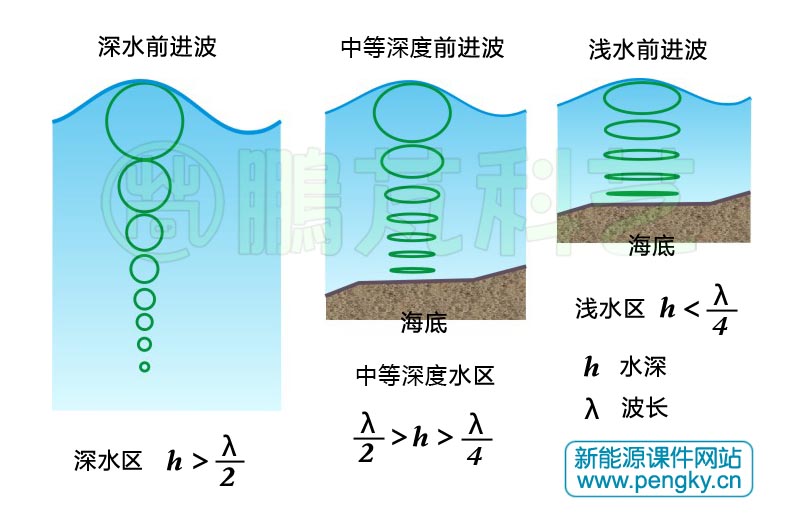

| 4、深水前進波和淺水前進波 |

在水深h大于半波長的水域中傳播的波浪稱為深水前進波(簡稱深水波)。深水波不受海底的影響,其水質點運動軌跡接近于圓形,且波動主要集中于海面以下一定深度的水層內(nèi),又常稱為短波。深水波愈向下水質點運動半徑愈小,呈指數(shù)下降,到一定深度,水是靜止的,見圖6左圖(為能顯示全部狀態(tài),圖在水深方向縮短了,上面是波形線也僅為示意),圖中綠色圈是水質點的運動軌跡。 當深水波傳至水深h小于半波長的水域時,開始轉為中等深度前進波(簡稱中等深度波)。受海底摩擦的影響,水質點運動軌跡變?yōu)闄E圓,圖6中圖是中等深度前進波的情況,圖6右圖是進入更淺的水域,水深h小于四分之一波長時變?yōu)闇\水前進波(簡稱淺水波),水質點進入以往復運動為主的狀態(tài)。 |

|

| 5、振蕩波和推移波 |

在一個波周期內(nèi),水質點運動的軌跡是封閉的或接近于封閉,即水質點僅在原地作振蕩運動,這種波動稱為振蕩波,前面討論的風浪、涌浪等是振蕩波。 如果在一個波周期內(nèi),水質點有明顯位移,稱為推移波。 |

| 6、波浪的破碎 |

在海洋中風大時,波陡達到一定值,波浪開始破碎見圖7。 |

|

淺水波傳向近岸,發(fā)生變形,波陡增大,直至波浪破碎,而破碎后繼續(xù)向岸推進,形成擊岸波,并多次破碎,這些都屬于推移波。擊岸波最后一次破碎后形成擊岸水流。見圖8。 |

|

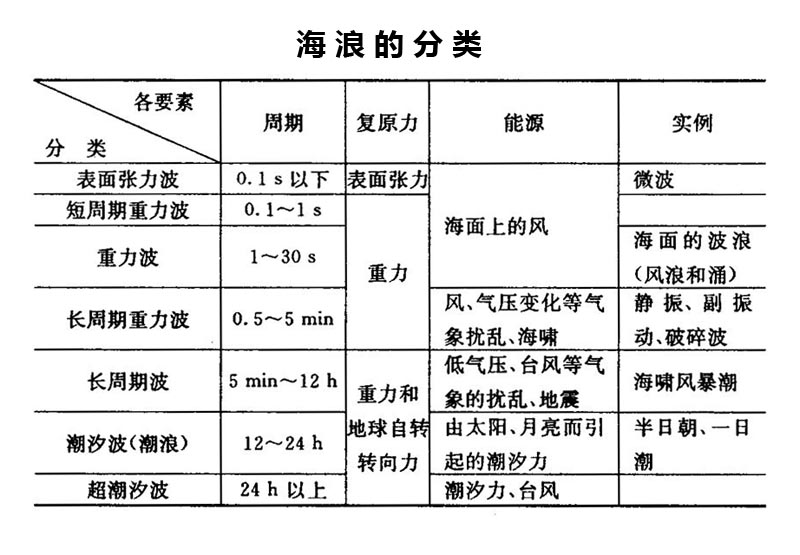

下表是按周期分類的海浪主要參數(shù),表格來自網(wǎng)絡,供大家參考。 |

|

| 海浪能 |

波浪能是由風把能量傳遞給海洋而產(chǎn)生的,它實質上是吸收了風能而形成的。海洋占地球表面的70%,是最大的風能吸收器,能量傳遞速率和風速有關,也和風與水相互作用的距離有關。波浪能儲量巨大。在每平方公里的海面上,運動著的海浪約蘊藏30萬千瓦的能量,全球可供開發(fā)的波浪能約30億千瓦。 海洋波浪能是指海洋表面波浪所具有的動能和勢能,由垂直于波浪方向的每米寬度所通過的能量速率(功率)來表征,單位為kw/m,也稱為波浪能密度。波浪能密度很大,按海岸線長度計算,在太平洋、大西洋東海岸緯度40°~60°區(qū)域,波浪能平均密度可達到30~70kW/m,某些地方達到100kW/m,所以波浪能具有很大的開發(fā)應用價值。 波浪的能量與波高的平方、波浪的運動周期以及迎波面的寬度成正比,大約95%的波浪能包含在水面與深度為1/4波長的水層里。 海浪能發(fā)電裝置可謂五花八門,無非是利用波浪運動的位能差、往復力、浮力產(chǎn)生動力,主要的利用方法有三種: 1. 利用海洋波浪推動轉換裝置上下運動帶動發(fā)電機發(fā)電; 2. 利用海洋波浪推動轉換裝置前后擺動帶動發(fā)電機發(fā)電; 3. 把大波浪的低壓水變?yōu)樾◇w積高壓水送入高位水池積蓄起來,再推動下方水輪發(fā)電機發(fā)電。 |

| 返回上一頁 | Back to Previous Page |